La transition énergétique transforme profondément nos modes de production et de consommation d’énergie. Comprendre ses enjeux et ses mécanismes permet d’adopter des pratiques plus responsables et efficaces. Maîtriser sa consommation devient ainsi un levier essentiel pour réduire l’empreinte carbone, alléger les factures et soutenir un avenir énergétique durable. Voici les clés pour y parvenir, entre innovations technologiques et stratégies adaptées au quotidien.

Principes fondamentaux et objectifs de la transition énergétique : définition, enjeux et implications pour la société

Situer la transition énergétique s’impose dans le contexte actuel, alors que la réduction des émissions de CO2, la neutralité carbone et l’adaptation au changement climatique occupent une place centrale. Justement, la problématique abordée dans Prestige Clima Services : avis sur le rapport qualité/prix permet d’illustrer comment la quête d’efficacité énergétique, la diversification des sources renouvelables, et une consommation responsable se combinent dans le panorama 2025.

Lire également : Maîtriser votre consommation : guide essentiel pour la transition énergétique

La transition énergétique se définit par un basculement des énergies fossiles charbon, pétrole, gaz vers la production d’énergie propre et décarbonée : solaire, éolienne, hydraulique ou encore biomasse. Cette mutation vise la diminution de la dépendance énergétique, la sécurité des approvisionnements et le développement durable en alignant croissance verte et sobriété énergétique. Les enjeux sont à la fois environnementaux (limiter l’impact climatique), économiques (favoriser l’innovation, créer des emplois qualifiés dans la filière verte) et sociaux (lutter contre la précarité, rendre l’énergie accessible à tous).

Ce tournant transforme également les comportements, encourageant l’adoption de modes de consommation responsables, la rénovation énergétique des bâtiments et le recours aux technologies telles que les réseaux intelligents ou les solutions de stockage innovantes.

Sujet a lire : Comment le covoiturage peut-il être optimisé dans les zones périurbaines avec une faible densité de population ?

Les piliers technologiques du nouveau mix énergétique : sources renouvelables et innovations

Panorama des sources d’énergie renouvelable : solaire, éolien, hydraulique, biomasse, géothermie

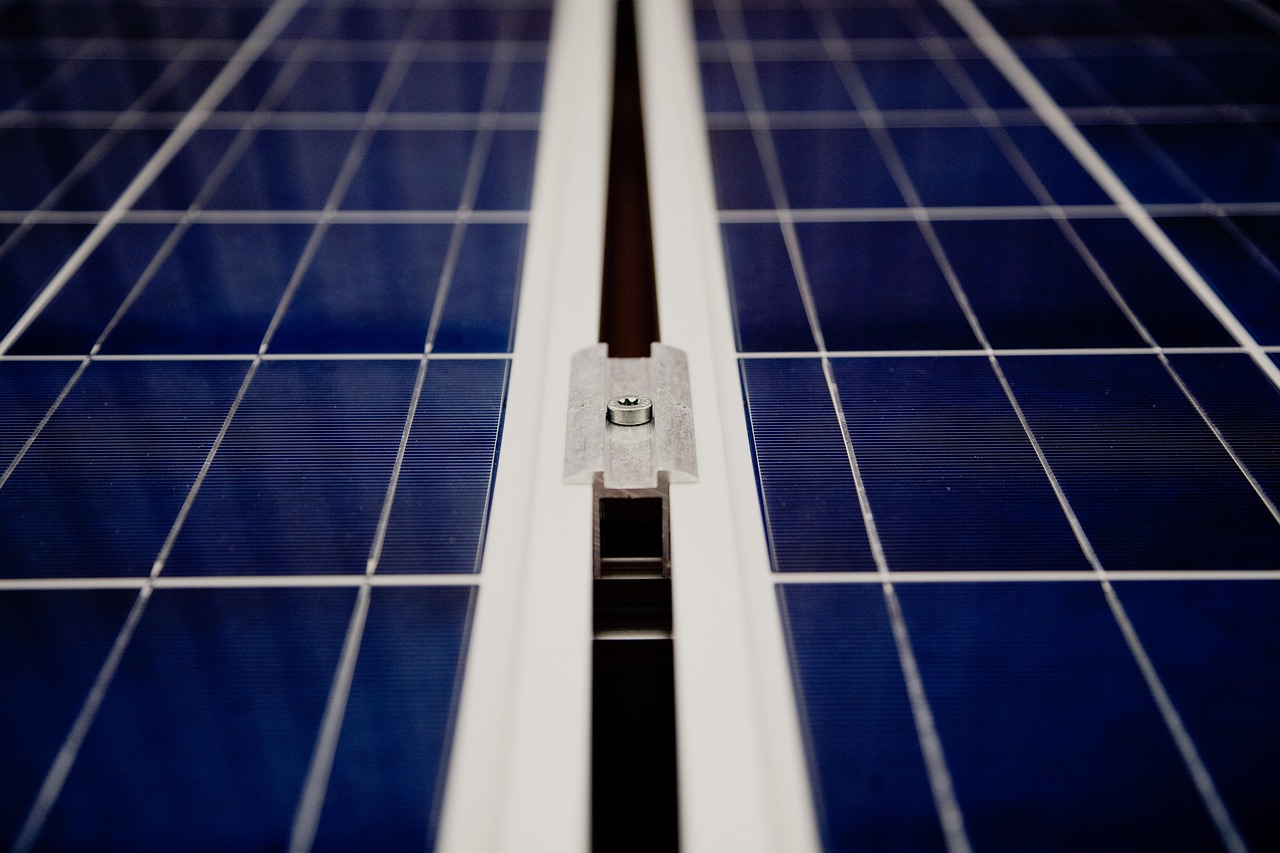

La transition énergétique repose sur une diversité de sources d’énergie renouvelable. L’énergie solaire est de plus en plus employée grâce à la baisse du coût des panneaux et à leur efficacité accrue, ce qui facilite la production locale d’énergie et renforce l’autonomie énergétique. L’énergie éolienne, aussi bien terrestre que maritime, continue d’alimenter un nombre croissant de réseaux intelligents et d’assurer une part stable de la production locale d’énergie. L’énergie hydraulique, pilier historique, garantit une stabilité indispensable aux réseaux intelligents grâce à la régularité de ses flux.

La biomasse propose un complément en valorisant les déchets organiques pour une production énergétique locale et durable, tout en participant activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La géothermie, moins médiatisée, offre néanmoins une source stable apte à soutenir la sobriété énergétique, notamment pour le chauffage urbain.

Innovations technologiques : stockage, réseaux intelligents, digitalisation, hydrogène vert

Les innovations en énergie verte transforment le secteur : le stockage de l’énergie via batteries permet à l’énergie solaire ou éolienne d’être utilisée même hors période de production. Les smart grids ou réseaux intelligents, pilotent en temps réel la distribution et la consommation, optimisant l’efficacité énergétique. Enfin, l’hydrogène vert, produit grâce à l’électricité renouvelable, se profile comme un vecteur incontournable pour la mobilité durable et le stockage massif de l’énergie.

Développement de la mobilité durable, bâtiments à basse consommation et production locale

La montée des véhicules électriques, alliée à des infrastructures de recharge performantes, favorise un mode de transport plus propre et une production locale d’énergie via la recharge intelligente. Les bâtiments à basse consommation, intégrant l’isolation thermique et les innovations technologiques, offrent non seulement une maîtrise des consommations énergétiques mais participent activement au développement d’une autonomie énergétique locale et durable.

Politiques publiques et cadres réglementaires : orientation, financement et gouvernance

Stratégies nationales et européennes

La législation énergétique française s’appuie sur le plan climat énergie et la programmation pluriannuelle de l’énergie pour cadrer la transition jusqu’en 2050. Les politiques environnementales façonnent les trajectoires d’investissement, avec le pacte vert européen fixant un objectif commun de neutralité carbone d’ici 2050. Ces cadres coordonnent la réglementation des énergies renouvelables à travers des obligations d’intégration de la production d’énergie propre, des normes d’efficacité énergétique, et des ambitions chiffrées (part de renouvelables dans le mix, réduction des émissions de CO2, etc.).

Financements, incitations et subventions

Le financement de la transition mobilise des capitaux publics et privés, via crédits d’impôt écologiques et subventions à l’énergie verte. Les investissements durables sont stimulés par des mécanismes comme les labels verts ou les plans de financement énergie à destination des particuliers, entreprises et collectivités. L’État, en lien avec la politique énergétique européenne, recourt également à des instruments de soutien pour l’innovation technologique en énergie.

Engagement des territoires et gouvernance multi-niveau

Les collectivités locales sont des acteurs clés de la gouvernance énergétique. Leur implication favorise la transition énergétique dans les territoires par des pactes locaux, des partenariats pour la transition énergétique, et des plans régionaux climat énergie. La collaboration multi-niveau avec l’État, l’Union européenne et les citoyens permet d’ajuster les politiques environnementales et les modalités d’accès aux crédits d’impôt écologiques.

Défis, limites et leviers de réussite de la transition énergétique

Les freins technologiques et infrastructurels

L’intermittence des renouvelables complique la stabilité des réseaux électriques. Cela implique de renforcer l’adaptation des réseaux existants pour absorber l’afflux variable de la production d’énergie propre, notamment issue de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne. Le stockage par batteries progresse mais reste coûteux et limité pour compenser les pics de consommation. À cela s’ajoute une pression grandissante sur les ressources naturelles : les pénuries de matériaux critiques, essentiels pour stocker l’énergie ou construire des infrastructures de recharge, ralentissent l’expansion du parc renouvelable.

Enjeux économiques et sociaux

Les coûts de la transition énergétique augmentent, pesant sur les ménages et accentuant les inégalités territoriales. Si l’impact économique de la transition promet une croissance verte et la création d’emplois, notamment via la formation énergie renouvelable, la mutation des métiers et l’adaptation sociale restent de véritables défis énergétiques mondiaux. Assurer plus d’équité sociale lors de l’accès à une mobilité durable et à des rénovations énergétiques doit être mis au premier plan.

Solutions et leviers pour accélérer la transition

L’innovation technologique en énergie (smart grids, stockage par batteries, infrastructures énergétiques modernes) favorise l’adaptation au changement climatique et garantit la sécurité énergétique. La coopération internationale et de nouveaux modèles économiques et participatifs, comme les communautés d’énergie locale, constituent des réponses concrètes pour accélérer la transition énergétique tout en partageant les bénéfices et les risques.

Exemples concrets, retours d’expérience et perspectives d’avenir

Études de cas internationaux et français

L’Allemagne a misé sur la transition énergétique dans les collectivités en réduisant progressivement sa dépendance au nucléaire et en investissant dans l’éolien et le solaire. Malgré les défis liés à l’intermittence et au maintien d’une sécurité énergétique, le pays illustre l’importance d’une production décentralisée d’électricité. En France, le débat public a stimulé la rénovation énergétique dans le bâtiment et des audits énergétiques obligatoires, avec pour objectif la neutralité carbone d’ici 2050. L’Autriche privilégie l’hydroélectrique, tandis que le Danemark vise 100% renouvelables, confirmant la diversité des stratégies nationales et la place centrale du développement régional durable.

Initiatives locales et communautaires

Des écoquartiers innovants montrent l’impact de l’éducation à l’énergie durable et des projets pilotes énergie : triomphe du solaire coopératif en régions, multiplication de micro-éoliennes, et stratégies pour renforcer l’autonomie énergétique des quartiers. La production locale stimule la participation citoyenne et alimente le développement régional durable, renforçant la résilience communautaire face aux défis énergétiques.

Scénarios futurs et tendances

L’avenir énergétique repose sur l’économie circulaire, l’innovation collaborative et de nouvelles normes de consommation responsable. L’autonomie énergétique deviendra un objectif fort des territoires, soutenu par la transition énergétique dans le bâtiment et des innovations dans les audits énergétiques. Les politiques visent à accélérer la carboneutralité, intégrer la production décentralisée d’électricité et généraliser l’éducation à l’énergie durable.